7年ほど前からケール栽培をはじめた和歌山の「さかな農園」。和歌山県かつらぎ町にある圃場は、地域一帯を見渡せる丘の上にあります。“師匠”の土地を引き継いで始めた米作りでしたが、やがて迎えた窮地から救ってくれたのがケールでした。いまや一般消費者や飲食店からの認知や人気も増え、さかな農園の主力作物の1つに。野菜を中心に地域でのつながりを広げている、さかな農園を取材しました。

取材・文:笠原美律

撮影:久保秀臣

柔らかいケールのために手間を掛ける

さかな農園では、少量多品目で様々な野菜や果樹を栽培しています。ケールについては、その年や時季によって、収穫・販売できる種類は異なりますが、おおむね、カーリー系のケール、コラード系、カーボロネロなどを育てています。暑さが苦手なケールですが、「夏も欲しい」と言われることが増えているので、ほぼ年中収穫できるよう工夫をします。

同園のケールの特長の1つは、柔らかいこと。気温が高くなると葉は硬くなりがちですが、さかな農園の阪中さんは、「夏場は朝4時半に起きて小まめに水やりをしたり、遮光ネットをかけるなどして、温度を下げる調整をしています。あと、私たちが“硬い”と思ったら、それは加工用として販売します」と、柔らかさにはこだわりを持っています。

農薬を使わずに育てているので、虫対策に苦労します。「今年(2024年)は暑くて本当に大変です。虫が苦手とするハーブ類も育てていますが、それらもやられました。暑すぎて、虫たちも食べるものがなくなってしまったのかも……」と阪中さん。見つけたら手で取るしかないといいますが、1つの畝は、「もう手が回らなくて、虫も雑草も放ったらかしにしていました」。すると、しばらくして“協力者”があらわれました。

蜘蛛です。阪中さんがいうところの「私の友達」は、ケールの敵であるヨトウムシの卵やダイコンサルハムシを食べてくれたりします。「子育てと一緒かもしれませんね。手を掛けすぎるよりも、ある程度、放任した方が元気に育つのかも」。自然の共生のおかげで、その畝のケールは大きな被害なく育ったそうです。

1つひとつの出会いが今につながる

農業を志すきっかけとなったのは、“かっちょいいじいさん”。小さい頃から顔見知りの地元の農家です。阪中さんが大学で環境や地域活性などを学びながら、日本社会や自分の進路にもやもやしていたとき、“じいさん”の考え方や人生観に触れ、感銘を受けます。「“俺は地元を楽しんで生きるんや”という生き様が、すげぇ、かっこいいと思ったんです」。大学卒業後、東京の企業で数年働いたのち、地元に帰ってきました。じいさんとの交流が続く中で田畑を譲り受け、じいさんに教わりながら米を育てはじめます。

しかし、米の消費や需要が落ちていたことに加えて、無農薬の米作りが想像以上に難しく、生産量がなかなか増えない上に、機械の修理代が高いなど負担が大きくなっていきました。そこで、米作りから野菜栽培に転換します。「みんなと同じことをしていてはだめだ」と、黒大根やビーツ、ケールなどの西洋野菜も手掛けることにしました。地元の直売所で販売しはじめ、好感触を得ます。

「そこで、兵庫県西宮市で八百屋をされているafgri_vg(アフグリベジ)さんに見つけてもらって、販路が広がりました」。さかな農園のケールやそのほかの野菜は、afgri_vgを通して、阪神地域(西宮・芦屋界隈)の住民や飲食店でも人気者。筆者自身、afgri_vgで何度も「あぁ、さかなさんのケールねぇ。さっき売り切れちゃいました」を経験しています。

人も作物も、

生きるために逆らえない“流れ”がある

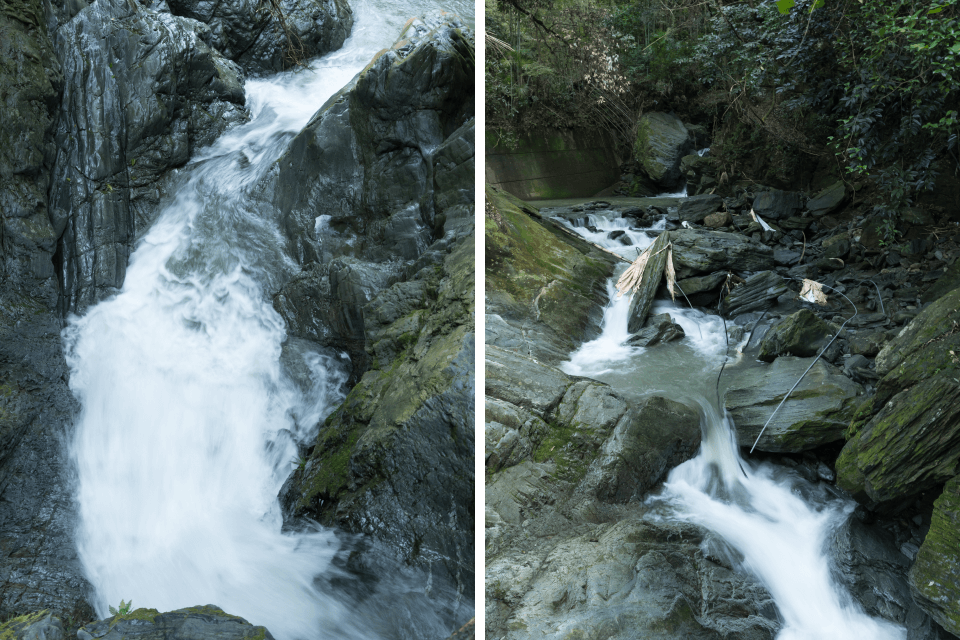

さかな農園で育てる作物は、水が命。圃場は紀の川のすぐそばにあり、その支流・四邑川(よむらがわ)を水源としています。その下流には、かつてお寺があり、いまは千願地蔵がまつられている“薬師の滝”があります。厳かな、そして清らかな雰囲気が漂う場所です。「田畑よりも高い位置にある川から水を流すために、私たちの何世代も前の先人たちが、石垣を築いたり、地面を掘るなどして、水の流れ路を作ったと聞いています」。

じいさんも、より効率的に水を流そうとパイプを組んだり、一人で大きな岩を移動させて水流をコントロールする独自の方法を編み出したり、田んぼの土中にも水路を作りました。「じいさんを含め、先人たちのおかげで、自分たちは農業ができている。生かされていると感じています」。

今の感覚では多少乱暴だったり、常識外のこともあるかもしれませんが、昔の人たちは、術(すべ)を自分で考え、行動して、生きる力を身につけました。現代の我々は、その上に生かされているのだと気づかされます。

阪中さんは、じいさんたちが築いてくれた水流を守るため、定期的に川に入ります。水を通すパイプの位置を確認したり、パイプに溜まった泥を排出したり、特に大雨や台風の後は、パイプが外れることが多いので、欠かせない作業。

川に入るために、簡易的なはしごを伝って降ります。あまりにぞんざいに立て掛けられているはしごだったので、心配になりました。

大小の滝に囲まれて水の流れが速く、かつ岩場は苔や藻で覆われています。ロープを使って斜面を昇り降りすることもあり、まさに、毎回危険と隣り合わせの命がけの作業。「それでも美味しい野菜を作って届けたい。先人たちが築き上げてくれたものを守りたい、もうその一心でやっています」。

こうした農家の多大な労力や工夫、ときに危険をもはらみながらの先にあるものを、私たちはいただいているのだと、改めて思い知らされました。

有言実行。地元を楽しむ!

じいさんの「地元を楽しんで生きる」という言葉に感化された阪中さんは、2024年5月から、地元を盛り上げるためのイベントを仲間たちと開催しています。農産物や地元食材を使ったフードやスイーツ、ドリンクなどを販売するマルシェ「IKEKI FES.」です。

高野山の道中にある場所で開催しているので、立ち寄る観光客もいますが、地元民にもっと来てもらいたいと阪中さん。「どこも同じような課題があると思いますが、少子高齢化や空き家の増加、商店の減少などでこの辺りも寂しくなってきています。だからこそ、地元の人に喜んでもらえて、にぎわいが作れるイベントをしようと思いました」。

農家や商店、マッサージ店など出店者もお客さんも、みんながとても温かい。つい数分前に買いものをしたという方が戻ってこられ、「さっきのみかん美味しかったから追加でもう1kgちょうだい」。店主とのやりとりを見ていて、あまりにフランクなのでてっきり顔見知りかご近所さんなのかと思って聞くと、「いいや、はじめましてです」と。また別のお客さんは、私たち取材陣にも「このベーグルサンド、めちゃ美味しいで」と軽やかに声を掛けてくださいました。

早速ベーグルサンドを購入。さかな農園のケール、レタス、人参、フェンネル、そして地元のジビエハンター手製のジビエハムなどを、地元カフェのベーグルでサンド。オール地元のベーグルサンドです。よそ者の私ですら、「この辺りの方々の想いが詰まっているんだ」と感じられ、噛みしめながらいただきました。

ところでお目当てのケールは、まとめ買いしたり取り置きする方もいて、早々に売り切れていました。

地元の仲間たちと立ち上げたイベントは、このときで3回目(12月22日に4回目が決定!)。「野菜を通して、社会とのつながりが増えた」と阪中さんはいいます。その前提にあるのは、じいさんとの出会い。阪中さんの人生を大きく変えたといっても過言ではありません。

「実は最近、90歳を過ぎて人生の幕を下ろしたんです。じいさんには、農業も人生も、生き方を教えてもらいました」。阪中さんは、師匠から教わったことやその“かっちょいい”生き様を事細かに記し、資料にまとめました。じいさんとその功績は、阪中さんの「自分がやらないと、消えてしまうから」という使命に突き動かされた想いとともに、後世に残っていくのでしょう。

憩いの場もオープン。地域がにぎわうために

阪中さんは早朝、畑に出ます。天気の良い日には、朝日の昇りゆくさまに感謝し、思わずカメラを向けることも。また、畑しごとが終わった夕方には、丘の上から沈みゆく夕日を眺めます。高野山から続く車道を走る車の列、変わらない実家付近の光景、木材工場の木材を切る音、季節の変化を感じる風や空気のにおい……。「一日の終わりに見て、できるだけ長く守っていきたいなって。決意みたいなものですかね」。

「野菜を名刺がわりに」、もっと地元が元気になるための活動を広げていく一環として、2023年に「さかなストア」をオープン。「農家や生産者がふらっと立ち寄ってもらえる空間を作りました」。今は月に数日、昼過ぎくらいまでの営業で、野菜やベーグルを販売。ときどき夜も開けてお酒の提供も。店内には、 “紀の川”とゆかりのある吉野杉のおひつなどの道具や、鳥取の民芸品や器も販売しています。

「地域の人たちが、もっと自分たちの地元を楽しめるよう、地域のモノやコトを自分たちも楽しみながら、無理なく、場所の提供やイベントの開催を含めてやっていきたい」というさかな農園の今後の展開は、“じいさん”もきっと、目を細めながら見守っているのだと思います。

さかなストア

和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田292

さかなストアの営業時間:月に数回10:00~13:00くらいまで。※詳しいスケジュールは、インスタグラムにて要確認

https://www.instagram.com/sakanafarm.sibuta/